靴下重ね履きの冷えとり健康法って?

カテゴリー:院長スケジュール2016年01月15日(金)

暖冬、暖冬と言われながらも朝晩の気温がすっかり下がり、これから心配なのが寒さです。すでに足の冷えを感じている人も多いと思います。そんな時にこんな記事を見つけました。

ベッキーの美脚のヒケツ★靴下重ね履きの冷えとり健康法って?

大人気のハーフタレント「ベッキー」といえば、美脚なことでも有名ですよね。そんな彼女が身体を冷やさないためにやっているのが「靴下の重ね履き」。 靴下を重ねて履くことで足の芯から身体全体を温める効果があるそうです。

そもそも”冷えている状態”とは?

「冷え」とは、単に体が冷えている状態を指すのではありません。

上半身と下半身の体温の差、それを「冷え」というのです。

一般的に上半身は36℃なのに対し、なんと下半身の一般的な体温は31℃だそう!

上半身に対して5℃も体温が低い状態になっているのです。

靴下を履く順番がポイント★

そんな冷えを解消するのに効果的なのが靴下の重ね履きなのです!

ただ靴下を履けばいいというわけではなく、大切なのは靴下を履く順番。

冷えとり健康法では、なんと基本4枚もの靴下を重ね履きします。

一番目に履くのはシルク(絹)素材で五本指ソックスのもの。

2枚目は綿素材の五本指のものを選び、1枚目の靴下が吸い取った汗を吸収させます。

その後はシルク(丸先)→綿(丸先)と交互に重ねて履いていきます。

絹と綿の靴下を交互に履いていくことで、普通に履くときよりも効果的に身体を温めることができるそうです。

真冬には、ベッキーさんは10枚もの靴下を重ね履きすることもあるそうですよ!

そんな冷えとり健康法の感想・口コミは…?

“薄手で5重くらい履く靴下を知っていますが、履くのが面倒くさくて無理です”(30代女性・主婦)

“靴下を重ね履きしてみましたが、2枚が限度でした。4枚履きは自分には無理です”(50代女性・会社員)

“あまり効果がなかったので一冬だけでやめちゃいました。続けたら冷え性が治ったのかな?とは思いますが、何枚も靴下を履くのが面倒で挫折です”(40代女性・パート)

女性100人にとった冷えとり靴下に関するアンケート結果を見ると、何枚も重ねて履くことが面倒くさいし、一回履くごとに4足も5足も靴下を洗濯しなければならないというところが面倒くさがりさんには微妙なのかもしれません。

そもそも何枚も重ねるとゴワゴワしてしまうのでその感覚が気になる!という方も多数。

面倒でも冷え性が改善されるなら!

“冬の冷え対策に使ってみたい。つま先から温めたいので、靴下だとちょうどいいと思う”(30代女性・主婦)

“ひどい冷え性で悩んでいます。年々ひどくなるので、ぜひ使ってみたいと思います”(40代女性・主婦)

冷え性に悩んでいる女性はかなり多いようで、面倒くさいけどやってみたいという声も多くありました。

冷え性さん専用の靴下も発売されているようなので、悩んでいる方は是非試してみてください!

足の冷えには血のめぐりが関与しています。どれだけ温めても血行が良くなければすぐに冷えてしまいます。簡単な冷えとりはなんといっても”歩く”ことですね。歩けば下半身の血行は良くなります。気候も穏やかになってきました。外に出て軽い運動も良いですね。

当院では鍼灸治療で下半身の冷えだけでなく、頭ののぼせの改善も行っています。足が冷えているのも冷え性。頭がのぼせているのも冷え性の症状が出るんですよ。

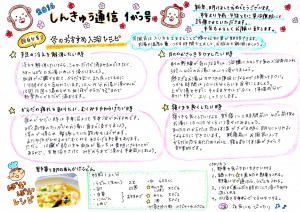

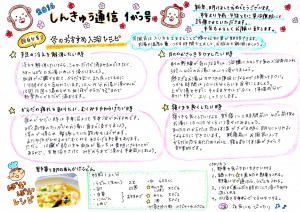

しんきゅう通信 1月

カテゴリー:院長スケジュール2016年01月04日(月)

あけましておめでとうございます。

いよいよ平成28年です。今年は年男です。がんばります。

順風堂栄治療院は午前中からも診療を開始しました。よろしくお願いします。

平成27年 ありがとうございました。

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月28日(月)

今年は本当にお世話になりました。

はじめての大きな病気をしたり(まだ落ち着いてませんが…)、車がイノシシと衝突したりなど

今まで味わったことの無い内容の濃い一年でした。

来年は栄治療院で午前・午後と治療をします。予約も取りやすくなりますと思いますので

今までご迷惑をおかけして断った方々にも対応できるようになります。

本当に今年一年お世話になりました、。来年もよろしくお願いします。

順風堂治療院院長 柴田貴生

順風堂 鍼灸講座10 東洋医学でいう病気?

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月28日(月)

東洋医学では病名はありません。気の乱れ、血の乱れ、水の乱れが病状を出します。簡単に言うとこんな感じです。

気虚とは?

気虚とは、生命力を支えている【気】が不足している状態をいいます。

また、気の量が不足しているだけではなく、気の働きも低下していることも気虚に含まれます。

例:めまい、無気力、消化不良、風邪を引きやすいなど。

血虚とは?

血虚とは、西洋医学で言う血液不足のことを指し、失血過多や栄養失調を原因として起こります。

例えば、食べ物から営養の吸収が出来なくなり、それが原因で血液にが不足する事を血虚といいます。

例:顔色が蒼白く、めまい、動悸、舌唇の色が淡く、不眠、視力減退、閉経、無気力など。

血淤とは?

血淤とは、体全体に回る血液の流れが悪くなり、汚れた血液が原因で渋滞を起こしていることを指します。

血淤になると、体の固まりやじわじわと刺すような芯の痛みが多くなります。

例:胸脇脹痛、乳房脹痛、下腹部淤塊、痛経、閉経、舌紫暗紅など。

簡単なのに効果抜群! 冬の底冷え解消が叶う「温めストレッチ」

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月21日(月)

寒くなりました。朝は辛いですね〜

寝る前に布団乾燥機で布団を温めておかないと寝られないという人もいます。そんな時にこの記事を見つけました。

さむ~い!!」手足が冷え冷え、お風呂に入っても体が温まらない。気温がさがりはじめると気になる体の冷え。温かい食べもの・飲みものを選ぶ、きちんと着込むなど日常生活で冷えないように注意するだけでは「温まらない」。

それなら、血行を促進する簡単ストレッチにチャレンジしてみましょう!

簡単ストレッチで冬も冷えないポカポカ美人に!

冷えを改善するためには、全身の血のめぐりをよくすることが必須です。入浴や運動だけではなく、毎日できる「簡単ストレッチ」を習慣にして、かたまった体を伸ばしめぐりのいい体づくりにアプローチしてみましょう! 血行がよくなれば、冷え解消だけでなく美肌&美容効果も期待できます。

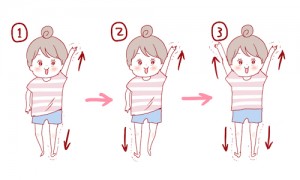

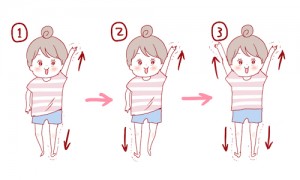

朝のお目覚めストレッチ

朝起きてすぐベッドの中でできるストレッチです。かたまった体を目覚めさせる効果も!

1. あお向けの状態で右手を上に、右足を下に伸ばします。かかとをぐっと押し出す感じで伸ばし、反対側も左手、左足と同じようにのばします

2. 右手を上に、左足を下に伸ばす、左側も同じように伸ばします

3. 両手を上に、両足を下にぐ~っと伸びをするような感じで伸ばします

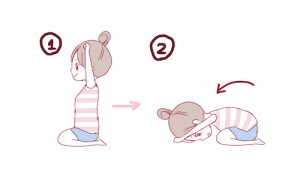

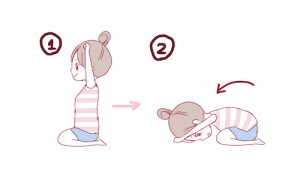

簡単、リラックス朝ヨガ

ヨガ未経験でも絶対できる、ヨガ風ストレッチです! リラックス効果も。

1. 正座をして背筋を伸ばす

2. 腕をあげて、耳の横につけた状態で上半身をゆっくりと前に倒して、手のひらを床につけます。ぐ~っと背中が伸びるようなイメージで、そのまま姿勢をキープ

お風呂で血行アップ! バスタブストレッチ

お風呂の中で軽いストレッチをすると血行がよくなり、代謝もアップします

1. 湯船の中でひざを曲げて座り、ゆっくりと上半身をひねってバスタブの側面にタッチして15秒間キープします

2. ゆっくりと正面に戻り、反対側も同じようにひねる。交互に3回繰り返します

寝る前のもも&おしりストレッチ

寝る前の軽いストレッチも血行促進に効果的。またリラックスして、ぐっすり眠れるようになりますよ。

1. あお向けになり左足を両手で抱えて、胸のほうへ引き寄せます

2. 左足を右手で押さえながら、右へ倒す。このとき、顔は左側に倒します(顔は倒した足と反対側に向ける)

3. 反対側も同じようにします

どのストレッチもとっても簡単なのに、血のめぐりをよくする効果が期待できます! ゆっくりと呼吸をしながら行いましょう。朝のお目覚めに、夜のリラックスタイムに。

冬の冷えが気になる方は、ぜひ、試してみてくださいね。

鍼灸治療を続けている患者さんは寒さに強くなった。暑さに強くなった。と聞きます。体に余裕が出るんですね。

忘年会・新年会時期に!「飲み過ぎ食べ過ぎに押したいツボ」

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月14日(月)

年末年始に向けての面白記事を探していたら、こんな記事を発見しました。

忘年会シーズン突入! そして、年末年始、新年会と食べ過ぎ、飲み過ぎのイベント続きの2カ月がスタートしました。この季節になると胃腸疲れ、未消化物が胃に停滞する消化不良によるお腹のハリや痛み、便秘や下痢などの症状がみられます。そんなときに胃腸の元気を取り戻すツボをご紹介します。まずはツボを刺激する方法や見分け方からご紹介します。

■意外と知らない!?ツボの基本

セルフで行うツボ療法は、親指などで「圧す」のほか、「叩く」「揉む」「つまむ」「つかみあげる」の手技もあり、本格的にできるセルフお灸もあります。週末などゆっくりできるときは、セルフお灸もいいですね!

ツボの見分け方

肌を擦ってみると、少しくぼみがあるように感じることがあります。ほかにも、「圧痛」「しこり」「はり」がある部分がツボという場合もあります。ツボの在りかを探してみてください。

ツボの圧し方

親指などで「圧す」場合は、「痛気持ちいい」圧で行い、1圧しあたり6秒×6~10回を目安に。 また、冷たい手ではなく、手をこするなどして温かい手で行うことが大切です。

■食べ過ぎた翌日に圧したいツボ

足三里(あしさんり)

膝の外側で膝下のくぼみから指4本分下。丁度、すねの前面で脛骨筋上にあります。手の親指と人差し指を伸ばして90度の角度をつくり、椅子に腰掛けて90度にした手を膝にはめ込む形で置いた時に中指の当たる辺りです。

■二日酔いのときに圧したいツボ

期門(きもん)

両乳頭の真下と肋骨が交わるところ。「期門」に中指、薬指をあて、そのまま上体を倒して指を挟みこむようにして刺激します。肝臓の元気を改善するのと同時に消化機能を高めます。

太衝(たいしょう)

足の親指と人差し指の間の線上で親指と人差し指の骨が合うところ。肝の異常な昂りを抑え、胃の機能を改善し、消化機能を高めます。

■飲み会続きで胃腸全般が疲れたときに圧したいツボ

脾愈(ひゆ)・胃愈(いゆ)

背中の胃の裏に当たる背骨の両側辺り、親指幅1~2本分のところで、丁度、仰向けの状態で背中に両腕をまわしてあたるあたりです。仰向けに寝て、硬式用のテニスボールやゴルフボールで脾愈と胃愈を刺激するのも効果的です。

ツボを刺激するのにオススメのタイミングは、飲食・飲酒後1時間以内や発熱など、体調が普段と違うとき。妊娠中の方は、特に安定期に入る前ならば、避けた方が無難です。

美味しいものは美味しく飲食できるように、このシーズンは健やかな胃腸を取り戻すツボ圧しを役立ててみてくださいね。

飲んでしんどい時にどこまでできるかは疑問ですが

経験上、実際に飲み会の席では重宝されるときがあります。

患者さんの中には飲み会に参加する前の時間に鍼灸治療をしていく方がいます。そうすると悪酔いしないし、飲み過ぎても次の日に楽だそうです。本当は飲み過ぎ、食べ過ぎはしない方が良いのですけど…

ひき始めの風邪に効果的!「長く寝込まない」ための一手を集めてみた

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月09日(水)

巷ではマスクをはめている人が多くなってきました。インフルエンザ予防のためにワクチン接種など皆さん気をつけて始めています。ワクチンを接種していても風邪をひいたりインフルエンザに感染したりしてしまいますよね。十分、気をつけていてもひいてしまったら早く体を休めて、ゆっくり休養をとってくださいね。

気を付けていたつもりなのに、喉が痛い・熱っぽい……。急に冷え込むようになったこの時期、「何だか風邪をひきそう」だと感じている方は多いのではないでしょうか。

また、なかには仕事や予定が立て込んでいて、「風邪をひいている場合ではない」と焦っている方もいることでしょう。

そこで今回は、“ひき始めの風邪”に効果的な対策を集めてみました。

■1:塩うがいをする

ここでは、「風邪かな?」というときに取りたい5つの対処法をご紹介します。参考にしてみてください。

(1)体を休める

(2)栄養を摂る

(3)塩うがいをする

(4)体を温める

(5)水分を摂る

塩水には、喉の痛みを和らげたり、アレルゲンやバクテリア、菌類を排除したりする殺菌力があります。外出先から戻ったとき、喉に違和感を感じるときは、コップ一杯の水にひとつまみの塩を入れ、よく混ぜてからうがいをしてください。

■2:はくさいスープを飲む

冬野菜の定番・はくさいには、免疫力を高めて風邪を予防するビタミンCが豊富。特に、はくさいの葉芯の黄色っぽい部分にたくさんのビタミンCが含まれているそうです。そうとわかったら、葉芯を使って白菜スープを作りましょう。

【材料】(2人分)

・はくさい(葉芯から使う)・・・3~4枚

・ウインナー・・・4~5本

・ブイヨンスープ・・・350ml

・塩こしょう・・・少々

【作り方】

(1)はくさい、ウインナーを適当な大きさに切る。

(2)ブイヨンスープを煮立てたら(1)を入れ、火が通るまで煮込む。

(3)塩こしょうで味付けをする。

とても簡単ですよね。粉チーズをふりかけても美味しいので、ぜひ試してみてください。

■3:胃腸に負担をかけるものは食べない

体を壊したり風邪をひいたりしているときは、胃腸に負担をかけてはいけません。「食のプロが語る!風邪の時に“食べちゃいけないもの”5つ」です。

(1)冷たいもの

(2)刺激のあるもの

(3)こってりしたもの

(4)甘いもの

(5)アルコール

香辛料の刺激が強いものや熱いものは、胃腸だけではなく喉を傷めるので回復するまで控えましょう。

ひき始めの風邪を悪化させないための参考にしてみてくださいね。

以前にも紹介しましたが風邪をひいたら鍼灸治療に来られる方がいます。鍼灸は自然治癒力を促進します。高熱の時など鍼灸治療に適さない症状の時もありますが鍼灸治療と薬や休養と組み合わせると効果が上がる時があります。

しんきゅう通信 12月号

カテゴリー:院長スケジュール2015年12月02日(水)

戸田治療院もあと一ヶ月となりました。少ない日々ですが感謝の心で頑張ります。

来年は榮治療院で1日頑張ります。

順風堂 鍼灸講座9 五臓六腑とは?

カテゴリー:院長スケジュール2015年11月25日(水)

五臓六腑とは?

体の内臓の事を言います。

また、「貯蔵する」と言う意味もあります。

内臓には、人体の器官が数多くありますが、その中では、臓(ぞう)と腑(ふ)にわけられます。

【心、肝、牌、腎、肺】は五臓といわれ、精気を貯蔵しておく場所とされています。

一方腑は、【胆、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦】の六腑で物質を変化させて体の中に貯蔵せず、からっぽの空間になっております。

よく「内臓からくる痛み」と言われることがあります。西洋医学では内臓が悪くて腰や肩が痛いことはあまり関係が無いと言われます。(心臓などが悪いと肩に痛みが出るときもあります。)その内臓の痛みという内臓は五臓六腑のことです。五臓六腑とは東洋医学の言葉でお医者さんに聞いても五臓は何となく言うことができても六腑を言うことができるお医者さんは東洋医学を勉強されているお医者さんでないと知らないことが多いんです。

この五臓六腑が陰陽五行に配当され治療や養生に用いられます。治療の法則や診断するときに非常に重要な考え方です。

陰陽五行というと有名なのが安倍晴明ですね。意外に思うかもしれませんが教科書は一緒なんです。だからといって東洋医学が摩訶不思議なものではなく、理論と統計で成り立っているしっかりとした学問なのです。自然と一体となった治療、宇宙の法則に基づいた治療方法なんです。

「健康寿命」を削らないため

カテゴリー:院長スケジュール2015年11月19日(木)

日本人が平均寿命で世界一となりました。そんな時にこんな記事を見つけました。

「健康寿命」を削らないため、今食べるべきは

「世界保健統計2015」によると、日本の平均寿命は男女合わせた世界ランキングで1位の84歳です。男女別で見ても、女性が87歳で1位、男性は80歳で6位と、高い位置にあります。

ただ、平均寿命が長いとしても、その歳まで「元気に大往生できる」というわけではありません。「健康寿命」という言葉が定着してきましたが、これは働き盛りのビジネスパーソン時代の生活習慣によって、長短が決まってくる場合があるのです。

■ 「健康寿命」を縮める要因は?

健康寿命は、厚生労働省の「健康日本21」では「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

平均寿命は冒頭の通りですが、健康寿命で考えると、男性は平均70歳前後、女性は平均74歳前後で、多くの人はその後、介護を必要としながら平均寿命まで生きることになります。ですが、中には90歳を超えても、自立した生活ができ、しっかりとした思考力を持ち、起業するという方までいらっしゃいます。

健康寿命が長い人と短い人の差は、引退後の日常生活ではなく、過去の生活習慣の差、すなわち働き盛りの時代の過ごし方、食生活の差、だと言えるのです。国でも、平均寿命より、この健康寿命を延ばすことを課題にあげており、若年層の野菜摂取や禁煙などを推奨しています。

今働き盛りの方は、そんなに先のことをうまく想像できないかもしれません。しかし、健康寿命を縮める悪習慣を徐々に減らしていくと、日々の生活の質もよくなってくるでしょう。よくある悪習慣は次の6つです。

・野菜・果物をほとんど食べない

・食塩量が多い(朝昼晩外食の方は特にご注意ください)

・スイーツを食べる回数が多い

・飲む機会が多い

・ヘビースモーカー

・歩くのが面倒で、タクシー利用が多い

.

これらが多くなると、近い将来、高血圧、メタボ、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、糖尿病、循環器疾患(脳梗塞など)のリスクが高まることになり、仕事中も苦しい思いをすることになります。

この6つの悪習慣のうち、最初の4つは食習慣です。体の調子が悪い時は仕事にも集中できず、ミスやトラブルが続出することにもなりかねません。食べ方を変えるだけで、現在の不調改善につながれば、未来の健康寿命も自ずと延びてくるでしょう。

■ 生活習慣の改善が期待できるコンビニ飯

野菜や果物の摂取を増やし、スイーツと飲酒を控えめにすれば、生活習慣病に悩む確率は低くなるかもしれませんね。野菜や果物のビタミンやミネラルには解毒作用や細胞の修復作用も期待できるので、それだけでも実行してみましょう。

●果物摂取

タバコ1本吸うごとに体内のビタミンCが25~100mg減ると言われているので、フルーツやドリンクでビタミンCを補っておきましょう。またスイーツ好 きの方も、フルーツの甘味にチェンジしていくと、さほどストレスにならず、ついでにビタミンやミネラルの補給にもなり、一石二鳥です。

・カットフルーツ(キウイフルーツ、オレンジ、グレープフルーツ、柿など)

・アセロラドリンク

・ビタミンC系ドリンク(含有量の多いものを)

・フルーツゼリー(果汁が多いもの、またはフルーツそのものが入っているもの)

・フルーツ入りヨーグルト

●野菜摂取

・大き目のパックのサラダ類

コンビニのサラダは、たいてい5種類以上の野菜が入っています。なるべく野菜の種類が多いものを選びましょう。野菜嫌いの方は、小さ目サイズからトライしてみましょう。

・濃い色野菜の惣菜

ほうれん草のお浸しや胡麻和え、カボチャの煮つけ、オクラのネバネバサラダなど、緑黄色野菜と呼ばれる色の濃い野菜はビタミンやミネラルの種類も多く、効率的に栄養摂取できます。

●酸化した油を摂らないように

揚げ物はパック入りのものよりも、レジ脇の揚げたてのものを少量選ぶようにしてください。お肉料理が好きな方は、脂身の少ないチキン系(皮は残す)や、魚を食べる機会を増やしましょう。

・親子丼

・マグロ丼

・サラダチキン

・さば/サンマ/いわしなどの味噌煮、塩焼き、西京焼き

※いずれも野菜と一緒にいただきましょう。

医療の進化で、様々な病気が改善されるようになりましたが、生活習慣の改善はご自身の努力が必要です! 毎日の食生活に野菜を取り入れるだけでも改善が期待できるので、今のご自身も、将来のご自身も大切にするために、食生活や生活習慣を見直してみましょう。

鍼灸治療で普段の健康管理をされて来院される方も多くいます。鍼灸治療をしていると風邪もひかなくなり、疲れもとれやすくなるそうです。病気など症状のある方も健康増進に鍼灸を使う方も自然治癒力を増加させる鍼灸治療は身体にも優しい治療方法であり健康法なんです。