あなたはどんなタイプ?腰痛を引き起こす6つの原因を解説します♪

肩こり・腰痛は永遠のテーマですね。オリンピックを見ていて体操の内村選手も試合直後に腰痛で顔をゆがめていました。

当院も多くの患者さんが肩こり、腰痛で来院します。

わかりやすい説明をするために調べていたら、こんな記事を見つけました。

腰が痛くなると、立ったり座ったりする普段の動作も辛くなりますが、いったい体がどのような状態になると腰痛が起こるのでしょうか?腰痛の主な原因について解説します。

腰痛の主な原因

腰痛は、主に腰椎(脊椎のうち、腰のあたりにある椎骨)や、その周辺の筋肉に異常が出ることで起こりますが、腰そのものに原因がなくても発症するケースがあります。主な原因について、詳しく見ていきましょう。

原因(1):骨格の障害によるもの

前かがみや中腰など、生活上のさまざまな動きや、重いものを急に持ち上げるなどの急な負荷は、脊椎(特に腰椎)に大きな負担を与えます。これにより骨が損傷すると、腰の痛みとなって現れます。また、悪い姿勢の継続により脊椎のS字カーブがゆがんでしまっても、腰痛が引き起こされます。これは、S字カーブが正常に保たれないと、姿勢の保持や体の動きに無理が生じ、体のさまざまな部位に余分な負担がかかるためと考えられています。

原因(2):筋肉疲労によるもの

腰に悪い姿勢や、腰を急にひねる、何度も曲げるなどの無理な動作を続けると、脊椎だけでなく、腰まわりの筋肉にも負担がかかります。筋肉の損傷によっても、腰痛は起こります。この場合、レントゲンを撮っても異常が見られないことがあり、原因の特定が難しくなることから、多くは原因のわからない「非特異的腰痛」と診断されます。

原因(3):血流の悪化によるもの

運動不足や睡眠不足による血流の悪化、肥満や冷え、悪い姿勢、下着の締め付けなどによる血管の圧迫によっても、腰痛が起こります。特に、不規則な生活で体に疲れが溜まっているときは、血流が悪くなって筋肉の柔軟性が低くなるため、ちょっとした動作でも腰に痛みが起こりやすくなります。また、肥満体型でお腹周りの脂肪が多い人や、きつい下着を着用している人は、血管の圧迫から腰回りの血流が悪くなり、腰痛が起こりやすいとされています。

原因(4):神経の圧迫によるもの

椎間板の中にある神経根が圧迫されると、腰痛を発症します。椎間板は、背骨を構成している椎骨の間にあり、クッションの役割を担っているものです。5つの腰椎の間にもあり、同じ姿勢を続けたり、急に重いものを持ち上げるなどの動作をすると、椎間板の一部が飛び出してしまうことがあります。腰椎と椎間板の後ろには神経があり、飛び出した椎間板がこれを圧迫すると、腰や下肢に痛みやしびれが起こります。

原因(5):ストレスなどの心因性によるもの

ストレス、不安、鬱などの心の不調によっても、腰痛が起こることがあります。このような腰痛は、現代になって多く見られるようになりました。これは、ストレスにより自律神経のバランスが崩れ、血流の悪化や筋肉の緊張が引き起こされることで起こると考えられています。また、ストレスが蓄積すると、普通なら感じないほどの腰の痛みでも強く感じるようになるといわれています。それは、ドーパミンシステムが崩れるためです。ドーパミンは脳内物質のひとつですが、脳は痛みを感じるとこれを大量に分泌し、体を守るという機能を持っています。しかし、慢性的にストレスを受けていると、脳内物質のバランスが崩れてドーパミンの分泌が減少するため、痛みを強く感じるようになるのです。この痛みがストレスとなり、さらなる腰痛を引き起こすという悪循環に陥ることもあります。骨の異常など、原因がはっきりしている腰痛の場合でも、痛みがひどい場合はストレスにより増幅している可能性があります。

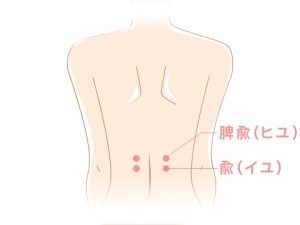

原因(6):内臓の病気によるもの

胃や肝臓、脾臓の炎症性の疾患、尿路結石、腹部大動脈瘤、子宮内膜症など、内臓の疾患によっても、腰痛が起こることがあります。じっと動いていなくても痛かったり、血尿や腹痛をともなう場合は、内臓疾患の可能性があります。早めに医師の診断を受けましょう。

腰痛の原因は1つだけのこともあれば、複数の原因が関与しているケースもあります。自己判断での対処は悪化を招く可能性があるので、なかなか治らない、痛みがひどいという場合は、専門医に相談しましょう。

腰痛だけでも様々な原因があります。自分一人で何とかしようとせず専門医などに気軽に相談してくださいね。