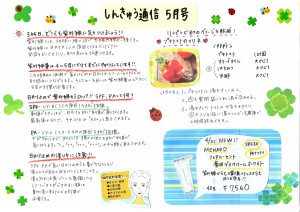

ダイエット成功は代謝をあげること♪代謝をあげるポイント5つ

カテゴリー:院長スケジュール2018年05月17日(木)

暑い日が出てくるようになりました。ダイエットを意識しますよね。そんな時に見つけた記事です。

ダイエット成功は代謝をあげること♪代謝をあげるポイント5つ

ダイエットを頑張る女性の皆さん、ダイエットの調子はいかがでしょうか?昔に比べて痩せにくくなってしまったとか、なかなか痩せることができないと悩んでいる人がいるのであれば、それは「代謝」が落ちてしまっている可能性があります。 代謝を上げることは、ダイエットを成功させるための大きな鍵!今回は、代謝をアップさせるポイントを紹介していこうと思います♡ 代謝を上げて、痩せやすい体をゲットしちゃいましょう♪

代謝って何?

そもそも代謝って何なのでしょうか?

代謝というのは、生命の維持のために欠かせない化学反応、新陳代謝の略称です。ダイエットとい観点から簡単に説明すると「エネルギーを消費する」ということになります。

この代謝には

・何もせずじっとしているだけでも消費されるエネルギーである「基礎代謝」

・日常生活で体を動かす時に消費されるエネルギーである「生活活動代謝」

・食事をして消化吸収するときに消費されるエネルギーである「DIT(食事誘発体熱産生)」の3つがあります。

代謝全体のうち基礎代謝が約70%、生活活動代謝が約20%、DITが約10%を占めていると言われています。

意外にも、動かなくても消費される「基礎代謝」の占める割合が、一番高いことが分かります。

代謝を上げたらどうして痩せる?

ダイエットを成功させるためには、摂取するカロリーより、消費するカロリーが大きくなればいいということになります。

なので、食べ物を制限して摂取するカロリーを減らすか、運動するなどして消費するカロリーを上げれば体重が落ちます。ただし、食事制限をして摂取カロリーを減らすことは、お肌やお身体、そして精神面からも良くないですし、リバウンドしやすいです。綺麗な痩せ方をするためにも、代謝を上げて消費エネルギーを増やしましょう♪

★基礎代謝がキーポイント

もちろん体を動かして消費されるエネルギーである「生活活動代謝」を上げることも大切です。ですが、代謝の中でも基礎代謝が消費エネルギーの大半を占めているので、基礎代謝を上げることがダイエット成功のポイントとなります。

基礎代謝が低い人というのは、エネルギーの源である脂肪が燃えにくく、蓄積されていきます。基礎代謝が高い人は脂肪が燃えやすく、痩せやすい人だと言えます。

★基礎代謝は年齢とともにおちる

また、基礎代謝は年々落ちていくので、意識して代謝を上げてあげる必要があります。年齢と共に筋肉量が減ることで基礎代謝も減るので、筋肉をつけてあげることも大切です。そして、意外と知られていないのが、実は基礎代謝の約30%が肝臓によって消費されるということです。ですから肝臓をはじめ、「内臓機能」を活性化させることがとても重要なのです。

代謝を上げるポイント

では、代謝を上げるためのポイントを紹介していきます。

運動をしましょう!!

筋肉をつけるためと、血行を良くして内臓機能を活性化させるためにも、運動をしましょう。腹筋やスクワットなどの筋トレやウォーキングやストレッチなど身体の循環を良くする運動をしましょう。

睡眠をしっかりととりましょう!

私たちは寝ている間に成長ホルモンという、名前の通り、人間の成長を促すホルモンが分泌させます。この成長ホルモンは寝付いてから最初の3時間に多く分泌されるのですが、寝ている間に代謝を促進し、脂肪を燃焼させる働きがあるのです。ですから、十分な睡眠をとって、成長ホルモンの分泌量を高め、代謝を上げて脂肪燃焼、痩せやすい体質になりましょう!

意識して姿勢を良くしましょう!

姿勢が悪い人は、意識して背筋を伸ばしてみてください。

姿勢を良くすると、インナーマッスルが鍛えられるのです。

インナーマッスルとは、身体の深層部、骨格・内臓に最も近い筋肉で、骨格・関節・内臓が正しい位置に保てるように支える筋肉のことです。

姿勢を良くしてインナーマッスルを鍛えることで、胸郭が開き呼吸がしやすくなります。呼吸がしやすくなると酸素を体内にたくさん摂り込むことができるので血液の循環が良くなります。血液の循環が良くなると内臓機能が活性化し、よって代謝が上がるのです。

体温を上げましょう!

代謝を上げるために、体温を上げましょう。

先程述べましたが姿勢を良くすることでインナーマッスルが鍛えられ血液の循環が良くなると、実は体温も上がります。その他には、入浴です。

毎日、汗ばむ程度に湯船に浸かりましょう。

半身浴も良いでしょう。半身浴は、38〜41度くらいの温度の湯船に20分以上、みぞおちの下まで浸かります。この時に注意していただきたいのが、みぞおちから上の身体が濡れていないことです。一旦、水分を拭き取り、髪も洗った後でしたら、まとめて水滴が肩に垂れないようにして下さい。身体が濡れていると、気化熱によって体温が奪われてしまい、かえって身体が冷えてしまいます。

またお湯がぬるく感じてきたら足し湯をするのも良いですし、お風呂の蓋を使うと保温されますのでオススメです。更に、入浴中にふくらはぎや太ももをマッサージしてあげると効果的です。

正しい入浴方法で、効率よく体温を上げましょう。

また、ゴボウや生姜などの体を温めてくれる食べ物を食べたり、プ―アール茶などの発酵茶やノンカフェインのたんぽぽ茶や黒豆茶などの体を温める飲み物を飲んだりするのもオススメです。目標は1日1.5リットル!しっかりと水を飲みましょう!水を飲むことで血液の流れが良くなり、内臓機能や筋肉の動きも良くなり、代謝が上がります。また、水を飲むことで一時的に体温が下がるのですが、この下がった体温を上げるためにエネルギーを使って体温を元に戻そうとするのでエネルギーの消費量が増え、結果、代謝が上がるのです。

代謝を上げるための5つのポイント、いかがでしたか?

運動する以外にも、いろんな方法で代謝を上げる方法があるということが分かったのではないかと思います。自分で意識するだけで代謝は上げることが出来ます。小さなことからやってみてくださいね♡

患者さんからダイエットの相談を受けても自分自身は毎日おいしく腹いっぱい食べているのでした。